安全

お客さまの安全・安心を第一に、万一の事故・災害など緊急事態が発生した場合、迅速かつ的確な初動対応、判断力・対応力の向上を図るため異常時を想定したさまざまな訓練などを実施しています。

異常時訓練の実施

事故復旧訓練

列車事故など、万一の事態を想定した応急復旧模擬訓練を実施しています。

防犯訓練

同業他社で発生した凶悪犯罪への備えとして、警備会社を講師に招き、刃物を持った不審者に対する訓練を実施しています。

テロ・防災対策

テロ対策

国土交通省が定める「鉄道テロ対策としての危機管理レベル」に基づき、レベルに応じた保安措置をマニュアル化するとともに、鉄道テロ発生を防止するため防犯カメラの設置、係員による巡回監視、警察と合同による不審物を発見した際の初動対応の訓練などを実施しています。

強風・降雨対策

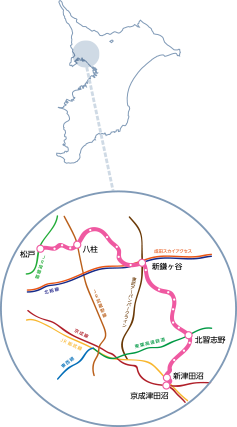

<気象情報監視システム(風速計・雨量計)>

風向風速計を2017年10月に2カ所増設し、現在は南花鳥架道橋(松戸~上本郷駅間)・新鎌ヶ谷(新鎌ヶ谷~初富駅間)・滝台橋りょう(薬園台~前原駅間)・総武線乗越橋りょう(新津田沼~京成津田沼駅間)に設置しています。また、雨量計は2017年10月に2カ所増設し、現在は南花鳥架道橋・新鎌ヶ谷・薬園台・総武線乗越橋りょうに設置しています。各所で観測した風向・風速および降雨量のデータは運輸指令所まで伝送させ集約しており、このデータに基づいて速度規制や運転休止などの「早め規制」判断に役立てています。集約したデータについては、関係する各職場においてモニタリングできるよう整備されており、運行管理の安全性と即時対応性の向上を図っています。

地震対策

<地震計>

2014年2月に地震計を更新しました。地震計で一定程度以上の揺れを観測した場合には、列車無線を通じて自動的に全列車へ緊急停止を指示します。これを受けた運転士は速やかに列車を安全な場所に停止させます。

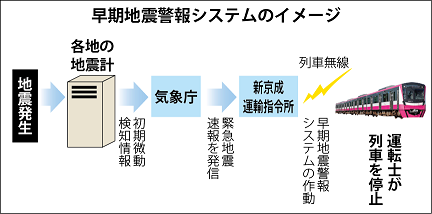

<早期地震警報システム>

大規模地震発生時の被害を最小限に抑えるため、2007年11月から「早期地震警報システム」を導入しています。このシステムでは、震源に近い地震計で観測した地震の初期微動(P波)の情報をもとに、その後の大きな揺れ(S波)の規模や到達時間を知らせる気象庁の「緊急地震速報」を当社の運輸指令所にて受信します。そして、被害の発生が予測される場合には、列車無線を通じて自動的に全列車へ緊急停止を指示します。2009年3月、2012年3月および2019年11月には、機能向上の改良を行い、安全性の向上に努めました。

安全に関する内部監査の実施

安全管理体制のチェック機能として、経営管理部門(経営トップ、安全統括管理者)、鉄道事業本部各部門ならびに現業部門に対して当社社員による安全に関する内部監査を実施しており、これにより安全管理体制が適切かつ有効に運用されるかを検証しています。

引き込み防止注意喚起ステッカー

ドア開閉時にお客さまの手やカバンなどが戸袋に引き込まれないよう注意喚起をするため、車両ドアの両側にステッカーを貼り付けています。

踏切脱出体験

安全啓発活動の一環として、踏切内に取り残されてしまった際の脱出方法を知ってもらうために、踏切脱出体験を実施しています。当社開催イベントなどで実施しており、多くのお客さまに体験していただいています。

安全報告書

当社における輸送の安全の確保のための取り組みについては、安全報告書でご紹介しています。